Dietro al taglio

Colloquio sul desiderio dell’analista, Roma, 5 novembre 2022

Vi propongo una specie di esperimento. Mi sono chiesto che cosa fare, qui, con voi, oggi, sul taglio, quando questa estate mi avete proposto di intervenire a questo convegno, e di intervenire appunto su questo tema. A che titolo potrei dire qualcosa sul taglio? La mia formazione, che è filosofica, mi mette in condizioni di dirne qualcosa? La filosofia ne sa qualcosa, del taglio? Ed è questione di sapere, la filosofia è un sapere? Chi l’ha detto? Forse la filosofia non è un sapere, non ha nulla a che vedere con un sapere. Forse è quell’esercizio che consiste nel fare il sapere, e nel farlo insieme. Forse è da questo lato che la filosofia fa qualcosa col sapere o fa accadere qualcosa nel sapere. Non una fotografia dell’accaduto, non una dottrina consolidata, non una teoria, ma appunto un esperimento, qualcosa che segna un’interruzione, qualcosa che ha a che fare con un taglio, che produce a suo modo un taglio.

Allora cominciamo. Pensate ai famosi tagli di Lucio Fontana. È un escamotage? È un escamotage, in un certo senso. La filosofia parla sempre di qualcosa, per fare sempre qualcos’altro. Parlerò di tagli, ma non è tanto un sapere sui tagli, quel che ci sarà da ricavare. Che cosa ci sarà da ricavare? Ma ha poi senso, dire adesso che cosa ci sarà da ricavare da questo eventuale sapere sui tagli, per esempio sui tagli di Fontana? Se lo potessimo dire, se lo sapessimo dire, sarebbe appunto ancora un taglio? Non si vedrà più avanti, a cose fatte, se tutto questo avrà avuto a che fare con un taglio, non solo come oggetto di un discorso, ma come forma di un discorso, come effetto di un discorso che sarebbe quello della filosofia? Come dobbiamo intendere, insomma, questo parlare di qualcosa per fare qualcos’altro tramite quel qualcosa, e forse in quel qualcosa, di quel qualcosa?

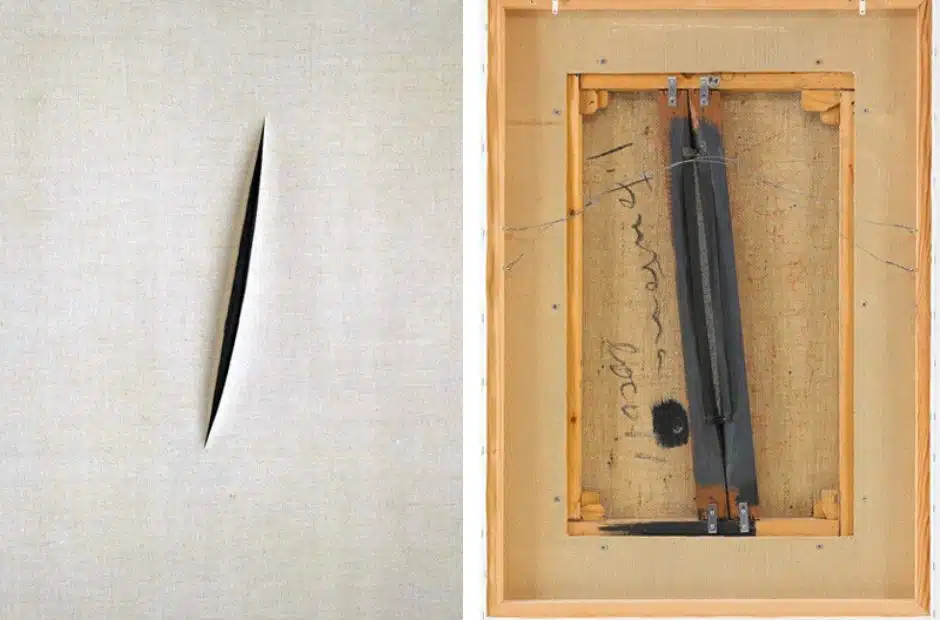

Allora cominciamo davvero. Ma perché, non avremmo forse cominciato? Non abbiamo cominciato, solo perché ancora non sappiamo, non abbiamo detto qualcosa sui tagli di Fontana? Intanto diciamo qualcosa di Fontana. C’è una tela, ma anziché dipinta è tagliata, lo sappiamo tutti. A volte è un taglio, a volte ce n’è più di uno, a volte questi tagli sono di dimensioni simili, a volte molto differenti, invece. A volte sono più verticali, altre volte sono più inclinati. A volte sono a gruppi, due più vicini, uno più isolato, poi altri due o tre. Si potrebbe ragionare a lungo sul pieno della tela, sul vuoto del taglio, sulle tante cose che subito ci vengono in mente a questo proposito. Il taglio che ha a che fare con uno svuotamento, con una caduta, per esempio. Oltretutto, i tagli di Fontana, come forse sapete, sono gli eredi dei buchi. C’è una fase precedente del lavoro di Fontana dove il punto non era tagliare la tela ma bucare il supporto, di tela, ma magari di legno, oppure di argilla, ceramica, eccetera. Si potrebbe ragionare a lungo anche sul ritmo dei pieni e dei vuoti, sul fatto che il taglio produce più che un vuoto un insieme di rispondenze tra certi pieni e certi vuoti. Il taglio crea un’architettura, un sistema di ripetizioni, ci sono dei ritorni del vuoto e del pieno, c’è un ritmo che il taglio crea ogni volta, c’è una specie di musica nello spazio. È a questo che pensavo, quando mi sono chiesto che cosa dire sul taglio, che cosa sapevo sul taglio, che cosa potevo dire, dal punto di vista della filosofia, sul taglio. Poi mi è venuto in mente di girare la tela. Mi è venuto in mente di guardare il rovescio del taglio, di andare a vedere che cosa c’è dietro.

Prendiamo allora un taglio di Fontana. Che cosa trovate dall’altro lato, che è il lato che di solito viene guardato dal muro? Ecco, questo guardare dal lato del muro, questo guardare dal punto di vista del muro è un’immagine interessante. È una cosa in qualche modo connessa con quello di cui stiamo parlando, con il modo in cui la filosofia produce dei tagli nel sapere, con modo in cui fa qualcosa col sapere, che non è però dell’ordine del sapere, anche se passa attraverso il sapere, e anche se sembra che si tratti appunto di sapere qualcosa, per esempio e al momento il dietro del taglio, il che cosa c’è dietro alla tela, il che cosa vede il muro. Guardare dall’altro lato del taglio significa intanto chiedersi com’è fatto un taglio di Fontana, e magari in generale come è fatto un taglio, come si fa a fare un taglio, come faceva Fontana a fare i suoi tagli. A quest’altezza si scoprono molte cose. Forse non è di questo che si tratta, ma ci sono un mucchio di cose da sapere, a quest’altezza. Iniziamo da qui, allora. Intanto Fontana non tagliava le tele con un taglierino qualunque, e poi non tagliava tele qualunque. Per fare un taglio, un vuoto, si scopre che servono un sacco di pieni, un sacco di cose molto specifiche, un sacco di esercizio, un sacco di materiali differenti, di accortezze, di accorgimenti, di sapienza, di sapere…

Per esempio, Fontana usava tele molto specifiche, più spesse e più resistenti dello standard utilizzato per dipingere, perché durante il taglio o dopo tagliate quelle tele non dovevano sfilacciarsi, come gli era capitato. Qui nasce un’altra questione. C’è un dopo il taglio? Il taglio prosegue dopo che è stato fatto? Continua il suo tragitto, come dicono i tedeschi ha un Nachleben, una vita successiva, postuma? Il taglio continua, dopo che è uscito dalle mani dell’artista? Starà ancora continuando, in qualche misura? Se guardiamo queste due questioni insieme, quella del prima e quella del dopo il taglio, questo significa chiedersi nel complesso qualcosa di molto classico, in filosofia, significa porre qualcosa che è letteralmente il problema dei problemi, dal punto di vista filosofico. Quando è il taglio? Quando è l’evento? È la domanda di Platone nel Parmenide. “Se cambia, quando cambia”? Il che significa: chi è il soggetto dell’evento, ciò che sta prima o sotto o dietro la differenza? E c’è qualcosa, che sta prima o sotto o dietro, come tendiamo a pensare? Oppure è proprio l’evento che è primo, è proprio il taglio a stare sotto, è proprio la discontinuità a supportare ogni effetto di continuità, di significazione, di comprensione?

Dicevo che è la domanda chiave di Platone in quel dialogo che si intitola Parmenide. Se cambia, quando cambia? Se come appunto sembra, c’è del divenire, del cambiamento, della trasformazione, quando avviene, a quale tempo dobbiamo assegnarlo, o per riprendere le domande di poco fa, a quale soggetto dobbiamo assegnarlo, chi potremmo mai indicare come il soggetto del cambiamento, come l’autore della discontinuità, come il responsabile di quella trasformazione? È chiaro che la domanda è aporetica. Posta così, è irresolubile. È difficile assegnare il taglio a un tempo, nel senso che è lui che inaugura un tempo, dunque non appartiene al tempo in cui accade, o gli appartiene solo per un lato, perché per un altro lato appartiene al tempo che proprio lui fa accadere. Questa questione del taglio e del mutamento, del cambiamento, è una grande questione anche rispetto al taglio nel senso psicoanalitico, nel senso della tecnica della psicoanalisi. Anche in quel caso è difficile indicare un soggetto, un sostrato, una soggiacenza, che spieghi la discontinuità. Semmai è la discontinuità a poter spiegare il resto, la continuità retroattivamente costituita, l’effetto postumo di una continuazione che non è tale. “Quando cambia (μεταβαλλει)” chiede Platone? Nell’ἐξαίφνης, risponde, nell’improvvisamente. Cioè in un tempo avverbiale, in un tempo che stranamente è espresso da un avverbio, non da un aggettivo o da un sostantivo, anche se di solito si traduce ἐξαίφνης con “istante”. Il tempo del cambiamento è espresso nel testo platonico da un’indicazione avverbiale, cioè da un’espressione che dice un modo, non una qualità o una una sostanzialità. Dice un modo senza sostanza, che significa poi senza soggetto, senza nulla di sottostante, senza nulla che faccia da supporto.

Torniamo a cose molto concrete, posto che quelle appena dette non lo siano, e chissà che appunto non lo siano, non lo siano persino di più. Queste tele di cui parlavamo andavano preparate, in vista del taglio. La digressione partiva appunto da qui, dalla questione del prima del taglio, del taglio che ha un prima, e un prima del prima, e così via. Fontana ci stendeva sopra una mano di cementite. Non una mano di colore, per cui come tutti sanno le vediamo a volte azzurre, rosa, gialle, eccetera. Prima di tutto, una mano di cementite. È un’operazione tutt’altro che artistica, è semmai un’operazione da artigiano, da muratore. La cementite si usa per preparare un muro all’imbiancatura, specialmente se il muro è umido, scrostato, ammuffito, e così via. “Dare una mano di cementite” è un’espressione che già da sola indica qualcosa di interessante. Nessuno direbbe che Vermeer dà una mano di bianco o di azzurro, per esempio sul turbante della ragazza con l’orecchino. Quello non è “dare una mano di azzurro”. Qui invece è proprio di questo che si tratta, “dare una mano di cementite”. Questa mano di cementite indurisce la tela, ne aumenta la tenuta, dice Fontana in un’intervista molto bella perché molto pratica, molto pragmatica. Dà l’idea che la questione del taglio sia una questione molto pratica, non appunto un fatto artistico, un fatto estetico, un fatto che si tratta di contemplare come appunto si contempla o si constata una cosa fatta, un’opera. Fontana racconta le cose che fa, racconta come fa a farle, come le racconterebbero le istruzioni del Brico per noi bricoleur della domenica. E data questa mano di cementite, ecco che la tela si indurisce, si ispessisce, e una volta tagliata non si sfilaccia più. È interessante anche questa volontà di indurire, di gestire il taglio, di produrre quel sostrato che dicevamo che non c’è, che non dovrebbe esserci, che non potrebbe esserci, se pensassimo la questione del taglio fino in fondo, fino alle sue estreme conseguenze. Qui invece c’è qualcosa come una volontà di fermare il taglio, il suo procedere postumo, il suo sfuggire alla mano dell’artista o dell’artigiano. C’è la volontà o almeno il tentativo, l’esigenza, di fermarlo, di farne qualcosa, di farne una cosa. “Il taglio”, con l’articolo determinativo, con una tela dura che ne determina i contorni. Andiamo verso il contrario di un taglio, in un certo senso, no?

Allo stesso tempo, dice Fontana, e non è un caso che metta subito in campo una specie di pentimento o di contromovimento, bisogna che la tela si indurisca ma troppo, perché il taglio, dopo che è stato fatto, deve sprofondare nel suo vuoto, come sapete, come avrete visto, anche se più che di una percezione visiva si tratta di una percezione quasi tattile, di una sensazione che viene colta da qualcosa come uno sguardo che tasta, che palpa, che setaccia l’immagine, che la percorre da una grande prossimità. Un’altra cosa che Fontana racconta riguarda il taglierino. Spiega che usava un taglierino Stanley, che non è un qualunque taglierino, lui dice che è il migliore del mondo, è affilatissimo, precisissimo, l’unico all’altezza della situazione. È il taglierino che si vede nelle celebri fotografie di Ugo Mulas. È l’unico abbastanza affilato da non staccare pezzetti di colore, quando taglia, da non far saltare via frammenti di quella cementite, magari di quel colore ulteriore che Fontana stendeva sulla cementite, e che tra parentesi, specifica Fontana, era idropittura. Cioè un tipo di colore che non è olio, non è tempera, non è acrilico, eccetera. Per lo stesso motivo, per non far saltare via pezzetti di colore, Fontana spiega anche che il gesto del tagliare deve avere una velocità specifica, perché non qualsiasi velocità di esecuzione garantisce il taglio giusto.

Questo è un altro punto singolare. Perché è come dire che l’improvviso, il senza tempo, il senza estensione, ha però una sua velocità interna, ha però un suo ritmo interno, che da un lato è sempre uguale a uno, è un taglio, è l’unità di un gesto che è quel gesto unitario che compiamo, dall’altro lato però quel taglio ha un’estensione che non è sempre uguale a uno, che non è semplicemente unitaria, che non è un’unità compatta e indifferenziata. È un uno che però ha ritmi diversi, che si compongono in modi diversi con la tela, che forse a questo punto dobbiamo immaginare anch’essa come un ritmo, come un andamento, non come una cosa ma come un divenire, sebbene forse lentissimo, quasi immobile se confrontato col ritmo del taglio. Nondimeno siamo davanti a una composizione di due ritmi, di due andamenti, dobbiamo vedere un ritmo nel gesto di chi taglia, ma un ritmo anche nella persistenza della tela che viene tagliata, per cui la composizione non va da sé, la buona composizione non è scontata, la cosa immobile non è così immobile e così ovviamente ricettiva, anche lei ha il suo andamento, la sua mobile morfologia, anche lei in una parola è un taglio. Dice Fontana che ci vuole la velocità giusta per fare il taglio giusto, e di nuovo è una cosa molto concreta, una cosa molto artigianale, quella che sta indicando, perché se il taglio è troppo veloce, il taglio viene bene ma il colore si stacca, se invece il taglio è troppo lento, il colore resta intatto, la tela non si sfilaccia, ma il taglio viene male, perché viene incerto, poco lineare, poco unitario, poco ritmato, verrebbe da dire, poco abitato da quell’unità viva, da quella semplicità unitaria, complessiva, riassuntiva, che indubbiamente è una qualità che subito ci viene incontro, quando vediamo un taglio di Fontana.

Quindi c’è un ritmo, in qualche modo, però il ritmo in questo caso non è dal lato della figura, nella cosa, nell’oggetto guardato, che era la prima ipotesi che facevamo. Il ritmo che abbiamo scoperto è il ritmo che sta dal lato del soggetto, o meglio ancora, direi così, dal lato del gesto, dal lato del gesto senza soggetto, senza sostrato, perché lui stesso è soggetto o sostrato. È la via sulla quale potremmo continuare, se appunto girate la tela, come proponevo poco fa. Se girate la tela, la cosa che trovate è abbastanza imprevisto, almeno per me che non l’avevo mai fatto, che non ci avevo mai pensato. Cioè che la tela ovviamente è tesa su un telaio di legno, come tutte le tele, come qualunque dipinto voi vogliate girare. Ma anche il taglio è inquadrato da un piccolo telaio di legno, anche il taglio ha intorno a lui un quadrato di legno, un rettangolo di legno, una cornice supplementare fatta di legnetti molto sottili, tenuti insieme come a formare una sottocornice, una cornice nascosta che incornicia il taglio o la regione di tela in cui è stato praticato il taglio. Così, da un lato il taglio è tenuto in tensione, dall’altro è trattenuto dall’essere troppo in tensione, eventualmente, e dunque dal continuare a cedere, eventualmente, dal continuare a slabbrarsi, a disfarsi. È la questione che abbiamo appena incontrato, e che a quanto pare si riproduce anche altrove, la troviamo un po’ dappertutto, in questa operazione che stiamo esaminando. Il taglio sennò si strapperebbe, sarebbe troppo un taglio, per dire così. Ovviamente dobbiamo subito chiederci: ma troppo rispetto a cosa? Che cosa sta dicendo Fontana? Forse sta dicendo che il taglio deve essere statico, deve stare, deve stare proprio come lui lo ha voluto, o lo ha fatto? Ma chi ha voluto qui? E cosa vuole, uno che fa un taglio? E vuole, poi? Volere è il verbo giusto, la parola giusta, il concetto giusto? Non sono piuttosto due linee, invece, quelle che abbiamo sotto gli occhi, quelle che dobbiamo cercare di vedere? Il punto che qui scopriamo, attraverso questa faccenda del telaietto che trattiene il taglio, diciamo così, e gli impedisce sia di implodere che di esplodere, è che questo montaggio tra taglio e telaio è appunto ciò che produce un ritmo, che quel che il rovescio dell’opera ci insegna ad avvertire è che dove vedevamo un taglio ce ne sono due, dove vedevamo un ritmo ce ne sono due, che c’è un taglio perché c’è una composizione di tagli, che c’è un ritmo perché c’è una composizione di ritmi. Vediamo due linee, una che continua a tagliare, una che è il taglio che non smette mai di procedere, se lo lasciassimo andare, e l’altra che cuce, che non smette mai di tenere insieme, che non smette mai di riavvicinare i lembi. L’opera di Fontana in realtà è un taglio e un cucito incessanti, non è solo un taglio, e anzi può essere un taglio perché insieme è un cucito, è un ricucire.

L’ultima cosa che vi racconto di questo rovescio del taglio è questa. Sempre dietro al quadro, sempre sull’altra faccia dell’opera, troviamo delle “telette”, come le chiama Fontana. Sono delle striscioline di tela nera, o comunque molto scura, incollate attraverso il taglio, cioè fissate in modo da andare da un lembo all’altro, da attraversare il vuoto, da trattenere i lembi. Sicché il dietro del taglio è una benda, è una pezza, è una fasciatura, è una specie di un cerotto. Queste telette sono fatte di una molto umile, una tela qualsiasi, diversa da quella usata come supporto del taglio, e sono disposte in modo da garantire l’esistenza di quel fondo nero, al di là del taglio, che è il fondo che vediamo o per dire meglio, il fatto che non vediamo nulla sul fondo, quando appunto guardiamo l’opera dal lato pubblico, dal lato dal quale è previsto che il taglio sia guardato. Quando l’opera è appesa al muro del museo, non vediamo attraverso il taglio, anche se abbiamo questa impressione. Se guardassimo attraverso il taglio, vedremmo il bianco del muro, o vedremmo quel che ci sta dietro, al limite vedremmo queste famose telette, vedremmo dell’altra stoffa, dell’altro materiale, dell’altro pieno. Ma appunto la cosa è fatta in modo che si veda del nero, o meglio, in modo che non si veda nulla, che si produca l’illusione che non si veda nulla o che si veda quel qualcosa che inizia a sembrare il nulla, questa strana materia di cui ogni tanto si sente parlare. È l’esperienza che tutti facciamo, quando guardiamo uno di questi tagli, senza sapere bene perché la facciamo, e senza chiederci nulla intorno al fatto che la stiamo facendo. Dietro c’è il nulla, dietro c’è la non-tela, il non-colore, la non-opera. Ma non è affatto così, ovviamente. Non esiste il nulla, esiste semmai il qualcos’altro, il non atteso dalla nostra attesa, l’imprevisto rispetto al nostro calcolo. Facciamo l’esperienza di vedere il nulla, il vuoto, l’assenza, perché ci sono le telette che Fontana ha appiccicato dietro al taglio, come per fasciarlo, per circoscriverlo. Le telette servono a produrre questa esperienza del vuoto, del buio retrostante. Servono a produrre il fatto che ci sia del vuoto, a produrre il fatto che ci sia del niente. Il taglio non è vuoto, non è mancanza, non è sfondamento, se non perché c’è questa teletta che fa l’effetto del buio, che fa il sembiante del vuoto, che fa in modo che ci sia del senza fondo. Non è abbastanza buffo, che il senza-fondo abbia un fondo, e che oltretutto il fondo del senza-fondo sia fornito da questi aggeggi che Fontana chiama “telette”?

Trascrizione a cura di Filippo Casadei